“Konglomerat yang tadinya tidak melirik media, sejak euforia pers pasca tumbangnya Orde Baru, ramai-ramai menjadikan media sebagai ajang investasi, baik media cetak, televisi, radio, online,”

Lapan6Online | JAKARTA : Kabar di awal tahun 2021 bahwa Koran empo dan Indo Pos tidak terbit lagi dalam edisi cetak semakin membuat getir dunia pers di Indonesia.

Satu per satu surat kabar berguguran. Setelah berjuang keras untuk bisa bertahan, kedua koran nasional itu akhirnya mengibarkan bendera putih. Pandemi Covid-19 turut mengakeselerasi bergugurannya produk jurnalistik.

Koran Tempo masih bertahan dengan beralih ke format digital. Sedangkan Indo Pos benar-benar undur diri.

Tidak terbitnya dua koran tersebut melengkapi beberapa koran nasional yang sudah tutup lebih dulu karena tergusur era digital, di antaranya Suara Karya, Sinar Harapan, Sinar Pagi, Merdeka, Jayakarta, Angkatan Bersenjata, dan Berita Yudha. Jika selama ini kita mengenal peribahasa ‘mati satu tumbuh seribu’, untuk media cetak berubah menjadi ‘mati satu layu seribu’.

Bisnis koran sekarang ini ibaratnya sudah berada di pukul 5 sore, sebentar lagi magrib, dan kemudian gelap. Tinggal siapa yang tumbang duluan dan siapa yang bertahan lebih lama. Hilangnya surat kabar merupakan sebuah keniscayaan.

Karena yang dihadapi adalah sebuah arus besar tren digitalisasi dimana para milenial yang seharusnya menjadi pelanggan baru, semakin menjauh.

Kini tak ada lagi teriakan ‘’koran..koran,’’ di perempatan lampu merah. Tidak ada lagi orang menunggu kedatangan koran di pagi hari yang jika koran terlambat datang, ributnya bukan main.

Sehari kalau tidak membaca koran terasa ada yang kurang. Sekarang kalau pun masih langganan, koran datang siang tak lagi protes.

Pada tahun 1970-1990an, ketika anak muda beranjak dewasa, membangun keluarga, dan hidup terpisah dari orang tua, mereka lazimnya berlangganan koran. Di era milenial, adakah anak-anak muda yang membangun keluarga baru lantas langganan koran? Tidak ada. Membaca koran sudah terlihat kuno. Kebutuhan informasi sudah tercukupkan dari gadget. Nyaris tak ada pelanggan baru, sementara pelanggan lama berguguran.

Konsekuensi dari menurunnya jumlah pembaca, daya jangkau menyusut, otomatis iklan sebagai tulang punggung pendapatan merosot. Iklan beralih ke media online dan medsos.

Angkat topi untuk surat kabar yang tetap bisa mendapatkan iklan sehingga masih mampu bertahan terbit sampai detik ini.

Kebangkrutan surat kabar bukan monopoli kita. Di Amerika, ratusan surat kabar tak lagi terbit. Begitu juga di Eropa dan belahan bumi lainnya. Era keemasan surat kabar telah pudar.

Digitalisasi telah datang mendisrupsi kegagahan industri surat kabar. Koran-koran besar yang dikenal sebagai raksasa seperti Chicago Tribune, Los Angeles, Times, Independent, Wallstreet Journal, dan ratusan surat kabar lainnya tumbang, sebagian bereinkarnasi menjadi koran digital.

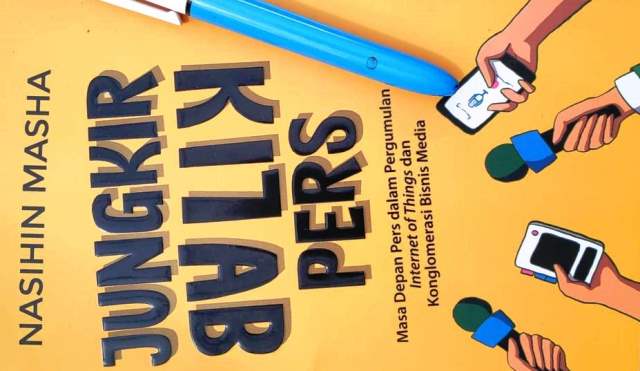

Kebangkrutan surat kabar disinggung secara khusus dalam buku ‘Jungkir Balik Pers’ karya Nasihin Masha, mantan Pemimpin Redaksi Republika. Nasihin adalah wartawan karir yang merintis karir dari reporter sampai pemimpin redaksi. Dan dari delapan mantan pemimpin redaksi Republika, Nasihin merupakan pemimpin redaksi terlama, yakni 2010-2016.

Dalam kepemimpinannya, Republika mengoleksi sejumlah penghargaan bergengsi di bidang jusnalistik seperti Adinegoro, MH THamrin, IPAM, IFRA, penghargaan sebagai koran dengan Bahasa Indonesia yang baik, dan lain-lain.

Buku yang ia tulis ini lahir dari kegelisahannya terhadap perkembangan jurnalistik dan kehidupan pers di tanah air, tanpa lupa menguliti kelemahan jurnalisme di biangnya jurnalistik: Amerika. ‘’Jangan ikuti kecenderungan pers Amerika, tapi ikuti teori jurnalistik Amerika,’’ kata Orville Schell, Dekan Graduate School of Journalism University of California, Berkeley, dikutip di buku tersebut (hal 57).

Buku ‘Jungkir Balik Pers’ terdiri atas Pendahuluan dan tiga bab. Pendahuluan mengambil judul ‘Pers di Era Post Truth, yang ditulis secara khusus untuk membungkus tulisan lain dalam tiga bab berikutnya yang merupakan kumpulan tulisan yang pernah di muat di Republika. Di bab inilah diulas tentang bagaimana pers harus berhadapan dengan kuatnya pemodal, disrupsi digital, pandemic Covid-19, dan kebebasan pers yang sebagian terbelenggu oleh perilaku masyarakat.

Bab I dengan judul Media dan Jurnalisme membahas tentang perkembangan jurnalistik secara umum terutama kecenderungan banyak media yang makin menjauh dari nilai-nilai jurnalistik. Bab II berjudul ‘Pers Indonesia’ lebih menukik pada persoalan media di Indonesia. Dan Bab III dengan judul ‘Republika’ tentu saja mengulas tentang perkembangan Republika yang selalu mencoba untuk taat pada standar jurnalistik.

Secara keseluruhan buku ini layaknya drone yang memotret perkembangan media dan jurnalistik dari atas dan dari banyak sudut. Tulisan berupa ulasan ini, hanya mengambil salah satu sudutnya.

Menguatnya peran pemodal, mulai kian tampak ketika terjadi peralihan kepemilikan. Konglomerat yang tadinya tidak melirik media, sejak euforia pers pasca tumbangnya Orde Baru, ramai-ramai menjadikan media sebagai ajang investasi, baik media cetak, televisi, radio, online.

Pada situasi tertentu, media dijadikan tameng, kali tertentu sebagai alat serang. Mereka pun bersaing dengan konglomerat media yang sudah eksis sebelumnya seperti Kompas Grup dan Media Grup.

Erick Tohir misalnya, membeli mayoritas saham Republika. Kemudian Hary Tanoesoedibyo mengakuisisi stasiun televisi RCTI dan TPI, serta membuat Koran Sindo. Grup Bakrie memiliki Anteve dan TVOne berikut media online vivanews.com. Chairul Tanjung setelah berhasil mengendalikan Trans dan Trans7 mengambilalih Detik.com. Tak ketinggalan, Lippo Group membeli Suara Pembaruan, Investor Daily, dan TV Berita Satu. Para pemodal itu ada longgar terhadap redaksi, tapi mayoritas cenderung mengatur.

Kuatnya pemodal, secara perlahan tapi pasti, telah melemahkan posisi wartawan. Newsroom sebagai penjaga gawang independensi, begitu mudah ditembus, bahkan dikooptasi. Berita yang tadinya murni diturunkan atas pertimbangan jurnalistik pun tergadai, terjadilah fenomena ‘menjual berita’ (hal 21).

Lebih mengerikan lagi jika pemilik media adalah aktor politik, yang terjadi adalah keberpihakan tanpa batas terhadap kroni dan kelompoknya. Contoh konkret bagaimana MetroTV dan TVOne menyajkan berita saat Pilpres 2014 dan 2019.

Pertimbangan politik telah meminggirkan pertimbangan jurnalistik dalam memberikan informasi kepada pemirsa.

Kondisi tersebut mengingatkan kita untuk membuka buku ‘Tanah Air Bahasa-Seratus Jejak Pers Indonesia’ yang disunting Taufik Rahzen. Buku berisi 100 tokoh pers mulai dari jaman penjajahan sampai era reformasi. Khususnya pada jaman perjuangan, terlihat sekali bagaimana wartawan sebagai pemilik surat kabar terus merawat idealisme untuk melawan penjajah.

Tirto Adhi Surjo yang menerbitkan Medan Priyayi pada 1907 misalnya. Ia menjadikan koran tak hanya mengkritisi pemerintah kolonial dengan memotret realitas kehidupan rakyat dan perilaku sang penjajah, tetapi juga menjadikan koran sebagai alat perjuangan mengurusi rakyat yang berperkara dengan pemerintah.

Kehidupan pers saat ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah peran pemodal yang ‘tidak mengerti’ jurnalistik semakin kuat, terkena disrupsi pula. Pukulan beruntun itu semakin menjadikan kehidupan pers, khususnya surat kabar, kehilangan sandaran. Menyandar pada pemodal digerogoti idealismenya, menyandar pada pembaca jumlahnya terus menyusut digerus media online dan medsos.

Adakah jalan keluar? Melihat kecenderungan yang terjadi di Amerika dan Eropa, mau tidak mau mereka bergerak mendapatkan pendapatan dari edisi online. The New York Times dan Washington Post misalnya mengandalkan revenue dari subscriber. Lain lagi dengan The Guardian di Inggris. Mereka memiliki inovasi unik, yakni mengandalkan donasi pada pembaca online (hal 35).

Sepanjang 2015-2017, The Guardian mengalami kerugian hingga 57 juta pound sterling. Di tengah masa-masa pailit tersebut, pada 2016 mereka mengkampanyekan donasi satu dolar dari pembaca online. Slogan yang dikampanyekan adalah : Help us deliver the independent journalism the word needs.

Mereka sadar betul bahwa independensi redaksi terancam pemilik modal, sementara pembaca membutuhkan media yang mampu menjaga independensinya. Untuk itu The Guardian mendorong pembacanya ikut terlibat dalam mendanai kerja jurnalistik agar diperoleh hasil kerja jurnalistik dengan kualitas tinggi. Jadi jika kita mengklik berita di The Guardian, dibawahnya muncul tulisan Support the Guardian untuk berdonasi.

Strategi itu mendulang kesuksesan. Hingga awal 2019 sudah tercatat 655 ribu donatur regular. Sedangkan laba usaha pada 2018-2019 mencapai 800 ribu pound sterling. Hasil tersebut menunjukkan bahwa The Guardian telah berhasil mengatasi tantangan kuatnya intenvensi pemodal dan disrupsi.

Melihat begitu dramatisnya kehidupan pers, apakah media masih memiliki masa depan? Untuk menjawabnya, Anda perlu membaca buku ini. depoktren/Kop/Mas Te/Lpn6